本文中所提到的徐冰作品,请访问徐冰个人网站了解详情。文中的部分图片来源于该网站。

本文中直接引用的徐冰的文字,均来源于徐冰本人的自述和接受采访时的文字记录。

![]()

你生活在哪,就面对哪的问题,有问题就有艺术。

——徐冰

作为一个曾经对当代艺术了解不多的人,我第一次听说徐冰这个名字还是在这学期的当代艺术概论课上,当时彭锋老师介绍的是他的《天书》和《地书》。这初次的相遇就给我留下了足够深的印象,或许是因为《地书》带给我了一种似曾相识的感觉——不知道是因为我太熟悉这些符号,还是我在哪里见过这种表述的方式。另一个原因大概是徐冰与北大的联系颇深:父亲在历史系工作,母亲在图书馆系工作,据彭锋老师说,“徐冰从小没少待在北大图书馆里,这段经历可能对他《天书》的创作有所影响。”

偶然得知八月徐冰的个展要在北京开幕,偶然来到UCCA实习,这两件事情就非常巧合地联系在了一起。所以我有幸以参与者的身份赶上了展览的开幕,有幸可以在工作的任何时间无限次进出展厅——这一定是我看得最认真的一次展览了(至少是反复看过最多次的)。因为工作的原因,前前后后也读了不少关于徐冰的文字,关于展出作品的文字,甚至还在语音导览中“冒充”了一次徐冰,这些都给了我一点盲目的自信,或许可以写一点关于这次展览的什么东西。而且当你亲身参与过它的形成和完善,见过艺术家本人很多次,也听说过关于他的不少故事的时候,你对一个展览的感触肯定是与旁观者不同的,尽管这种不同并不见得意味着更高明。

那么,从哪里谈起呢?从展览的题目“思想与方法”谈起似乎是一个不错的选择。可这些展出的作品毕竟不是命题作文,题目是后来强加上去的,所以在这之前,我想先谈谈徐冰的作品本身。

我一直觉得,徐冰的艺术创作是很难被定义的。中国的当代艺术,被批评家们界定出了几个“术语”,即所谓“政治波普”“超写实”“新水墨”之流,这些标签似乎可以涵盖到大部分比较出名的艺术家了——徐冰是一个例外。你很难给徐冰打上这样一个标签,因为他在做着“不一样”的艺术,尤其是与西方当代艺术可以说是天壤之别,而中国其他的很多当代艺术家们,则还是循着西方的路子在走。每次来798,你可以看到中国的新锐艺术家们在学波洛克的抽象表现主义,在学博伊斯的新达达主义,却看不到有人在像徐冰一样创作。

但徐冰的作品是很有趣的,它的门槛很低,任何一个身处在文化语境当中的人,都能从这些作品中摸出一些门道,哪怕仅仅是一点无法言说的感触。徐冰的艺术是“能够看得懂的当代艺术”,能做到这一点可并不容易,因为在大多数当代艺术的展览中,人们能看懂的可能仅仅是作品旁边配着的那一小段文字——甚至这段文字也是看得云里雾里,使参观者产生一种自我怀疑乃至挫败感:是他的写作能力有问题,还是我的阅读能力有问题?

徐冰的人生中可能没少经历过这种困惑,事实上也正是这种困惑使他创作了不少和语言文字相关的作品。但徐冰创作这些作品仅仅是为了有趣么?对于有些艺术家而言,无论批评家们如何深入地解读,“有趣”或许是他们创作的一个重要的甚至是唯一动机。但对于徐冰来说一定不是如此——不会有任何一个人仅仅因为有趣而把刻字的工作一做就是三年。恰恰相反,徐冰是一个极度理性的人,他创作的每一件作品,一定是源于一个雕琢了很久的想法。

这就回到了展览的题目上来。徐冰在进行创作时,其背后的“思想”是什么?他又采用了怎样的“方法”呢?

![]()

我刚去美国的时候,最希望的就是自己能够融入西方当代艺术的系统,但是现在反过来看,实际上这种态度是有问题的,融合的好也就是和他们一样,而事实上那个地方不需要跟他们一样的东西,跟他们一样对他们是没有启发的……而艺术家,就必须通过你的作品,把你身上所携带的特殊的、优质的,这个地方所没有但又能带来启发的东西表现出来,这就是你的价值。

——徐冰

在所有形式的展览中,我非常喜欢回顾展这种形式:沿着展厅一路走下来,我们可以很清楚地看到在艺术家的创作生涯中,什么发生了变化,而什么是持之以恒的、内在的东西。据我了解,中国的很多当代艺术家,其创作历程中的“思想”和“方法”都并不多变。经常出现的情形是,我们拿到一件作品,熟悉的人可以立刻脱口而出:“这是××做的。”毕竟,一个艺术家往往因某一种创作手法而出名,为了最大化自己的商业价值,最明智的选择一定是继续用这种风格创作。艺术允许人异想天开,资本可不会对人这么宽容。

到了徐冰这里,情况就有些复杂了。在我看来,徐冰在进行创作时所采用的方法却是一贯的,却并不是风格化的,因为他的思想是在变化的。这话说起来有些拗口,里面的道理却很容易理解:与“85新潮”中涌现出来的一批艺术家不同,徐冰出生在一个知识分子家庭,经历过上山下乡,是央美科班出身,还在90年代初就离开了中国。丰富的人生阅历,反映在徐冰艺术创作中,意味着所身处的文化语境发生过几次巨大的变化,这也深刻影响到了他的创作思想和创作主题。这想必会给我们理解徐冰的作品带来困惑:展厅里的所有作品,创作材料不一,题材更是千差万别,这怎么会出自同一个艺术家之手?究其原因,便是他的作品中并没有一种强烈的、风格化的东西,或者说与很多当代艺术家竭力想让自己站在台前、向观众展示自己眼中的世界不同,徐冰更愿意静静地站在帷幕之后,让观众在不知不觉中落入他设下的圈套,接纳他的思维方式。这确实是徐冰的高明之处:与其说徐冰是在做艺术创作,不如说他是在传达给人们一套方法论,即便你不能理解他的作品是在搞什么名堂,你却不可避免地按照他的指示去思考,并最终按照他的方式来看待我们所生活的这个世界。

但如果我们仔细审视展厅里陈列着的这些作品,我们还是能从中发现一些创作手法上的共通之处。如果要让我用一个词来概括的话,就是“转换”——《鬼打墙》是将三维空间投影到二维平面的转换,《英文方块字》是从线性拼音文字向汉字形式的转换,《地书》是从表意符号向文字语言的转换,《背后的故事》是将山水画中关于光影的经验向具体实践的转换,《蜻蜓之眼》是从偶发的影像片段向叙事影像的转换……在我看来,这种“转换”是正是徐冰创造力的来源和最佳体现。徐冰很少用人们陌生的材料来创作作品,恰恰相反,他最擅长的手法是选取一些人们再熟悉不过的材料,然后对他们动一些手脚,使得他们偏离了本来的样子,形成一种概念上的反差,而艺术的力度正体现在这种“熟悉”和“反差”的强烈程度上。所以,初看起来,徐冰的作品是平易近人的,绝无任何耸人听闻之处,但稍加思考之后,徐冰刻意制造的反差便显现出来,带给观众思维的广度和深度。

用这样一种方法论去分析徐冰的很多作品,无异于找到了一种“方便法门”:从“看山是山”,到“看山不是山”,再到“看山还是山”。例如,《天书》是什么?乍一看,它是书,它具有书的一切形式,用徐冰自己的话来说,“这本书的每一个细节、每道工序必须精准、严格、一丝不苟”。可走近一看,它又不是书,它不具备书的任何功能,它的文字都是“假的”,仿佛在嘲弄每一个把它当一本书供奉起来的人。反差就在这里出现了:它到底是不是书?我们是应该根据形式定义它,还是应该根据它的内容定义它?而因为这些假的汉字与真的汉字过于相像,且其数目之庞大令人咋舌,所以这种反差感变得愈发强烈,带给人一种茫然的不适感——我究竟是在看什么?以及一种隐隐约约的质疑——这究竟有什么意义?正是在这样一种不适和质疑之中,我们得以接近徐冰想要传达给我们的思想和观念。或许,它在某种意义上拷问了文字、文本、文化三者之间的复杂关系:文字是构成文本的基本要素,文本是保存文化的重要途径,而文化却反过来解构了文字本身的内在含义——我们的文化,是否最终也会像这部《析世鉴——世纪末卷》(《天书》刚诞生时的名字)一样,让形式抽空了内容?(这使我想起了邱志杰的《重复书写一千遍兰亭序》,二者颇有异曲同工之处。)或许,它是在向我们提供一种别具一格的看待汉字和中华文化的途径,毕竟从理论上来讲,内容会妨碍我们对于形式的视觉,当汉字出现在我们眼前的时候,我们总是无法脱离内容的桎梏对其进行认识,而徐冰通过剥离内容解决了这一问题——类比于抽象绘画,徐冰的《天书》就是“抽象文字”,引导人们重新审视汉字所具有的形式美。或许,它的艺术性并非体现于装置本身,而是体现在创作这一作品的过程:创作这样一件作品需要多久?创作者是怎样的心态?做一件无意义的事本身是否反而具有了意义?所以归根到底,徐冰的《天书》依然是那本“谁都读不懂的书”,但这并不妨碍观众能从这本书中“读”到一点什么。

![]()

我的创作越来越不像标准的艺术,但我要求我的工作是有创造性的,想法是准确、结实的,对人的思维是有启发的,再加上一条:对社会是有益的。

——徐冰

与许多当代艺术家激进而充满个人情感的表现不同,徐冰的大多数作品都是冷静而克制的,所运用的材料甚至也是冷冰冰的,这也给我们揣测徐冰的思想带来了困难——即使徐冰出镜很多,也留下了不少关于他的文字,可想从中梳理出一条清晰的思想脉络也绝非易事。所以这里我想采用一个替代性的方案,也就是从他具体的作品和创作主题入手,然后再尝试着去寻找其中的一些内在联系。

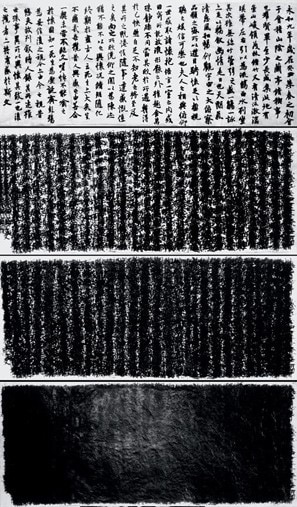

版画艺术家:《碎玉集》《五个复数系列》《天书》《鬼打墙》《遗失的文字》

严格来说这并不能算是一个系列的作品,其创作的时间跨度也非常之大,但总的来看它们都反映了徐冰利用版画这一形式所进行的一些艺术探索,所以大体上可以列在一起来考虑。

对于徐冰来说,上山下乡的经历似乎并不是什么太过消极的回忆,反而奠定了他成为一名“版画家”而非“版画师”的基础,也极大地影响了他本人的思想观念。这种影响主要体现在两点:一是培养了他敏锐的洞察力,使他更加关注于生活中的寻常事物,以至于后来这些事物常常成为他进行艺术创作的材料。他在早年的一篇文字中曾经提到:“我有一种偏爱。我不象有些人那样喜欢绚丽多彩、热火朝天。而越是平淡不起眼的事物, 反而越能吸引我, 越能触动我的感情, 甚至使我经久难忘。”二是使他产生了对于传统文化的一种密不可分的联系,这也直接决定了他与“85新潮”中涌现的其他艺术家在观念上的分离,他对于传统文化绝无排斥和抵触,而是在它的基础之上构建自己的艺术作品。

所以,他在早期的创作中专注于探索版画这一形式本身的特点。所谓“复数性”是一个重要的概念,也是西方的,是当代的,这正合徐冰的意愿。在这一时期的徐冰看来,“复数性”中本身包含了万物的运行规律——事物的运行,或许就是在重复中变化?而“复数性”的力量就来源于它揭示的这种规律,当人们很敬畏重复带来的力量,重复本身也就具有了力量。另外,版画作为一种古老的创作方式,被人们赋予了记录历史的意义与价值。传统的版画是把事件刻印为文字或图画,再把刻印的木版或铜版转印到纸张上,而徐冰在这里省去了中间的媒介,直接用自然物创作版画,直接的结果便是增强了它的真实感和冲击力。

《天书》是徐冰乃至中国艺术家最早打入西方当代艺术界的一件作品。不过在我看来,徐冰这一时期还没有形成非常明确的想法和观念。他的《天书》更像是一件实验性的作品,反映了他寻求用自己独特的方式来接近西方当代艺术的尝试。不过这件作品更为重要的意义在于为徐冰未来相当一段时间的创作提供了素材,使他进行了更多关于文字的尝试。

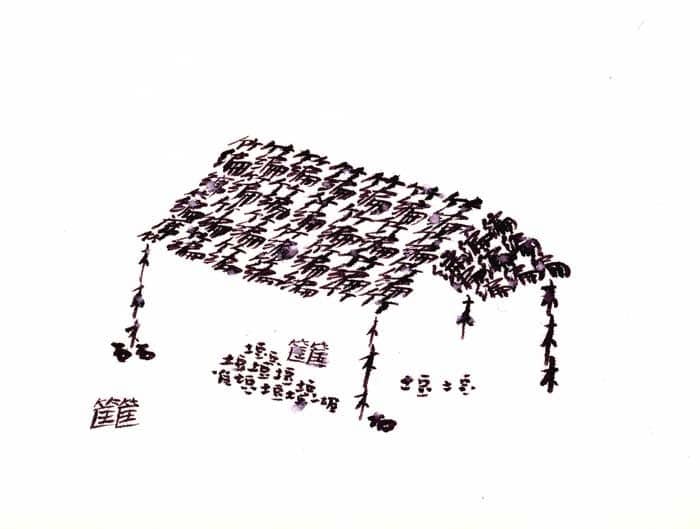

文字实验:《英文方块字》《地书》《魔毯》《猴子捞月》

《英文方块字》可以和《天书》一起被列为徐冰的成名作。虽然《英文方块字》《地书》和《天书》一样,都是关于文字的、具有很强实验性的作品,但在我看来两者具有非常明显的不同。《天书》是一个“封闭”的艺术作品,从某种意义上它更接近于版画,探讨的是版画的“复数性”的概念,而《英文方块字》和《地书》则为我们提供了一种更加“开放”的解决方案,它彻底脱离了所有的艺术媒介,成为了一种我们认识文字和语言的方式。《天书》中艺术的力度体现在它的不可复制性,没有人能像徐冰一样用三年的时间创造出如此之多的假字,还煞有介事地把它印出书来,而《英文方块字》和《地书》中艺术的力度却体现在它的可复制性,《英文方块字》成为了一种字体,理论上任何拼音和英文都可以用这种方式来书写,《地书》则更进一步,它的创作主体并非艺术家本人,而是当代社会——每时每刻都有新的符号被创造出来,以至于《地书》的字库和表意能力都可以无限扩充下去。

那么为什么会产生这种差别呢?根源是徐冰的创作思想发生了一次转变。为什么会发生这种转变呢?原因是徐冰的生活环境发生了变化。用徐冰本人的话来说,“如果我一直生活在大陆,一定不会有这件作品的出现,因为文化间的冲突问题不那么直接,对我也不构成‘要命’的问题”。在美国,面对完全陌生的环境,徐冰进一步思考了自《天书》就已提出的关于文字、语言和文化的问题。而《英文方块字》正是这种冲突的直接产物。

如何评价徐冰的《英文方块字》,不同的人或许会有不同的看法,人们的共识是这是一次非常大胆以至于有些异想天开的尝试,分歧点在于这种“转换”是否成功,是否是对汉字的一种亵渎,以及这样一种书写方式究竟有多大意义。如果要我回答这三个问题的话,第一个问题我的答案是肯定的:徐冰的版画基础和对汉字的熟悉在他设计从英文字母到汉字结构的转换时起到了重要的作用,用他的这种书法写出来的作品![]() ;第二个问题我的答案是否定的:至少,徐冰使不懂汉语的人也能够对汉字书法的魅力有所体会;第三个问题我倒是持有怀疑态度:毕竟,对于掌握汉语的人来说,这种更接近于拼音文字的书法具有其内在缺陷,同音异形字和多音字的问题注定无法得到解决,而对于掌握英语的人来说,让习惯于线性阅读的人去识别这些块状符号,其阅读的效率必然会大大下降。

;第二个问题我的答案是否定的:至少,徐冰使不懂汉语的人也能够对汉字书法的魅力有所体会;第三个问题我倒是持有怀疑态度:毕竟,对于掌握汉语的人来说,这种更接近于拼音文字的书法具有其内在缺陷,同音异形字和多音字的问题注定无法得到解决,而对于掌握英语的人来说,让习惯于线性阅读的人去识别这些块状符号,其阅读的效率必然会大大下降。

但是,实用性的缺失并不等同于艺术性的缺失,反而可能会揭示出一些更加本质的东西。你可以说徐冰创造了一种介于汉语和英语之间的书写和拼读文字的方式,但他无法解决的问题是否恰恰反映了这两种语言乃至于文化从根源上的不同呢?我们在阅读以及运用这种文字时所面临的困境,是否是因为我们关于东方和西方的认知方式都不能很好地工作,正如同徐冰当时所身处的介于两种文化之间的境地呢?所以,徐冰通过他的《英文方块字》,创造了一种语言文字上的交流和融合,而又使交流的双方陷入一种有些尴尬的境地,引导他们重新审视两种文化之间的冲突与差异。此外,我个人非常喜欢这件作品的展示方式:在一个教室一样的空间里,观众可以用这种书写方式自由临写和创作,我想这个展示的空间本身也是徐冰创作思想的一个重要体现,也就是通过诱导观众进行参与,以此来要求观众必须运用这种方式去思考,去动摇他们已经在一种文化语境下根深蒂固的认知方式。

和《英文方块字》相比,《地书》是一件具有更大野心的作品。从本质上看,《英文方块字》要完成的工作是符号的转换,而《地书》要完成的工作则是意义的转换,反映在成果上前者是一种字体,而后者则是一种输入法。而与前者相比,《地书》面临的争议也更多,这并不是因为徐冰的想法出了问题,而是因为符号语言的表述能力确实是有限的,在阅读他的《地书》时,我们遇到了比阅读《英文方块字》更大的困难——对于我们每个人来说,这都是一门全新的语言,它恰巧处于我们日常经验的灰色地带:我们的生活中充斥着大量的符号,所以我们对于符号本身是熟悉的,但是我们对于符号的认识是孤立的,它只有字面的意义,而不具有语境的意义,所以把《地书》中的每个符号单独拿出来看,我们并不难理解,而把这些符号连在一起,强迫我们线性地拼读这种文字,却使我们感到不适,因为这超越了我们的经验所及。

不过在我看来,尽管实用性存疑,但是《地书》的创造性还是值得肯定的。这件作品在MoMA展出时,形式是两个人坐在两台相对着的电脑前,中间的显示屏将他们分隔开来,两个人仅能用“地书”进行交流,屏幕上显示着他们对话的文字。在这里,徐冰向我们展示了他“普天同文”的理想——理论上来说,讲任何一门语言的人,都可以用这种语言进行最基本的(甚至有些复杂的)交流,与《英文方块字》相比,它也就大大拓展了作品本身所具有的文化视域。

更进一步,徐冰在这里的思维范式已经跳脱出了“文化”的范围,进入了“社会”的领域。《地书》对于不同文化背景的人来说是平等的,但这并不意味着所有人对于《地书》的理解能力都是相同的——这种理解能力的差异恰恰来自于人们对于融入当代社会的程度。《地书》中符号的来源非常广泛,但这些来源相当程度上是现代的——飞机、火车等交通工具,电子信息和网页……因此当代社会联系越紧密的人,积累的关于这些符号的经验也就越多,对《地书》的识读能力也就越强。从另一个角度来说,《地书》字库不断扩充的过程,从表面上看是人类通过改变自己的语言习惯来构筑起当代社会的表意方式的过程,本质上说却是当代社会反过来干涉人类千百年来根深蒂固的文化传统的过程——无论你的文化经验是基于汉语这样的象形文字,还是拉丁语系那样的拼音文字,只要你是在当代社会的语境下生活,你就会大量使用像emoji这样的符号来进行表达。所以,当代社会在融合每一种文化的同时,是否也消解了它们?一如既往,徐冰对这一问题并没有直接给出答案,也没有向观众流露出任何的情感倾向。

文化作为符号:《文字写生》《汉字的性格》《芥子园山水卷》《背后的故事》

这一组作品是徐冰的创作进入成熟期之后的作品。在这里,徐冰思考的问题不再是不同文化间的冲突与融合,而是回归了中国的文化传统,这也与徐冰此时已回到国内进行创作有关。在我看来,徐冰借这些作品想要表达的,是中国文化中的“符号性”特征,这种“符号性”不仅体现在汉字和中国画都是符号的重组,更深层次的意义在于中国人的思维也是“符号性”的。就前者而言,徐冰的《芥子园山水卷》用颇具现代性的拼贴手法,把中国画中的模式化的形象重组在一幅长卷上,以此来模拟中国文人画家的创作行为;在《文字写生》中,徐冰则将汉字符号作为画面的构成元素,以此来强调在中国文化中书法和绘画实质上是同一种行为。

如何评价徐冰所尝试的这种创作方式?事实上,这种创作方式的意义,很大程度上取决于我们是否真的认同中国文化的“符号性”,具体来说包括了以下三个问题:中国传统书法和绘画是否真的具有符号性特征?中国人的思维方式是否真的具有符号性特征?书法和绘画的符号性与思维方式的符号性是否具有某种因果关系?

徐冰本人对这三个问题的答案都是肯定的,他曾说:“中国人看事情、看东西根本部分总是符号化和概念化,包括中国的诗词,和后来的宣传口号等。中国人对事情的概念,不是长篇大论以及西方那种理性的,一步一步逻辑分析、推理得出的结果,而是一个设定,总是用一种符号化的、象征性的概念代表。”在徐冰看来,中国人的思维方式本身就具有“符号化”和“概念化”的特征,产生这种思维方式的一个重要原因是象形文字等初始的文化发展趋向。

然而在我本人看来,这种观点事实上是有待推敲的。诚然,中国的象形文字确实与中国画有着千丝万缕的联系,但这种联系更多的仅仅是形式上的,而非概念上的,换句话说,象形文字可能影响了中国画的笔法和表达方式,但并不是产生诸如《芥子园画传》这种绘画定式的原因。西方的绘画,尤其是宗教绘画中,关于人物的造型、背景的安排岂不也有很多定式化的东西?在我看来,这种定式的产生与人们的思维方式并没有太大关系,而是来源于特定文化语境中的集体认同。更进一步,中国人与西方人在思维方式上确实有很大不同,后者是分析式的,前者则是辩证式的,但谈到“符号化”和“概念化”,我觉得用来形容西方人的思维反而更加合适——“用一种符号化的、象征性的概念代表”,不正是西方哲学自始至终所采用的方法么?与此相反,中国人在思维上反而不太依赖于象征性的概念,而是依赖于更加具体的客体。所以,与其说中国人的思维方式受到象形文字影响,还不如说受到传统的农耕文化影响要更加令人信服。

抛开这几件作品不谈,徐冰在他的《背后的故事》中,所探讨的问题又发生了变化:他在这里开始审视中国传统艺术与当代艺术之间的关系。《背后的故事》创作的手法是当代的:随处可见的材料,现成物的拼贴……这些在现代艺术博物馆中是习以为常的;但它最终呈现的效果则是传统的:从正面看上去,这就是一幅中国山水画,没有任何多余的提示。这是一件非常有想象力的作品,它的意义不仅在于为观众提供了一种观察与思考中国传统绘画的方式,更在于它提供了一条连接中国传统与当代艺术的路径,在这里这条路径就是那薄薄的一层毛玻璃板。而玻璃板前后的强烈反差,正是其艺术冲击力的所在之处:玻璃板前的画是我们所熟悉的,玻璃板后的材料也是我们所熟悉的,但没有人能够预想到它们能够以这样一种方式联系在了一起——只有对二者的性质都非常熟悉的人,才能创作出这样一件作品。

而徐冰正是这样一个人。他敏锐地捕捉到了中国画的一个重要特点:明暗的作用不是为了表现事物的属性,而是为了构成事物本身。换句话说,中国画在很大程度上是光的绘画,是运用水墨来实现对光的调配,这与西方绘画有很大的不同,对后者而言明暗只是起辅助作用,它的成像是照相机式的。因此,只有中国画才能运用《背后的故事》这种方式表现出来,西方的绘画是绝对不可能的——艺术的观念正体现在这里。徐冰通过他的《背后的故事》向我们证明,传统与当代、东方与西方是两对相对的概念,而不像人们一度认为的那样只存在东方传统与西方当代的对立。换言之,当代的不一定都是西方的,东方艺术在当代艺术中同样有着独特的地位和作用,这种作用对于当代艺术的发展甚至是不可或缺的。

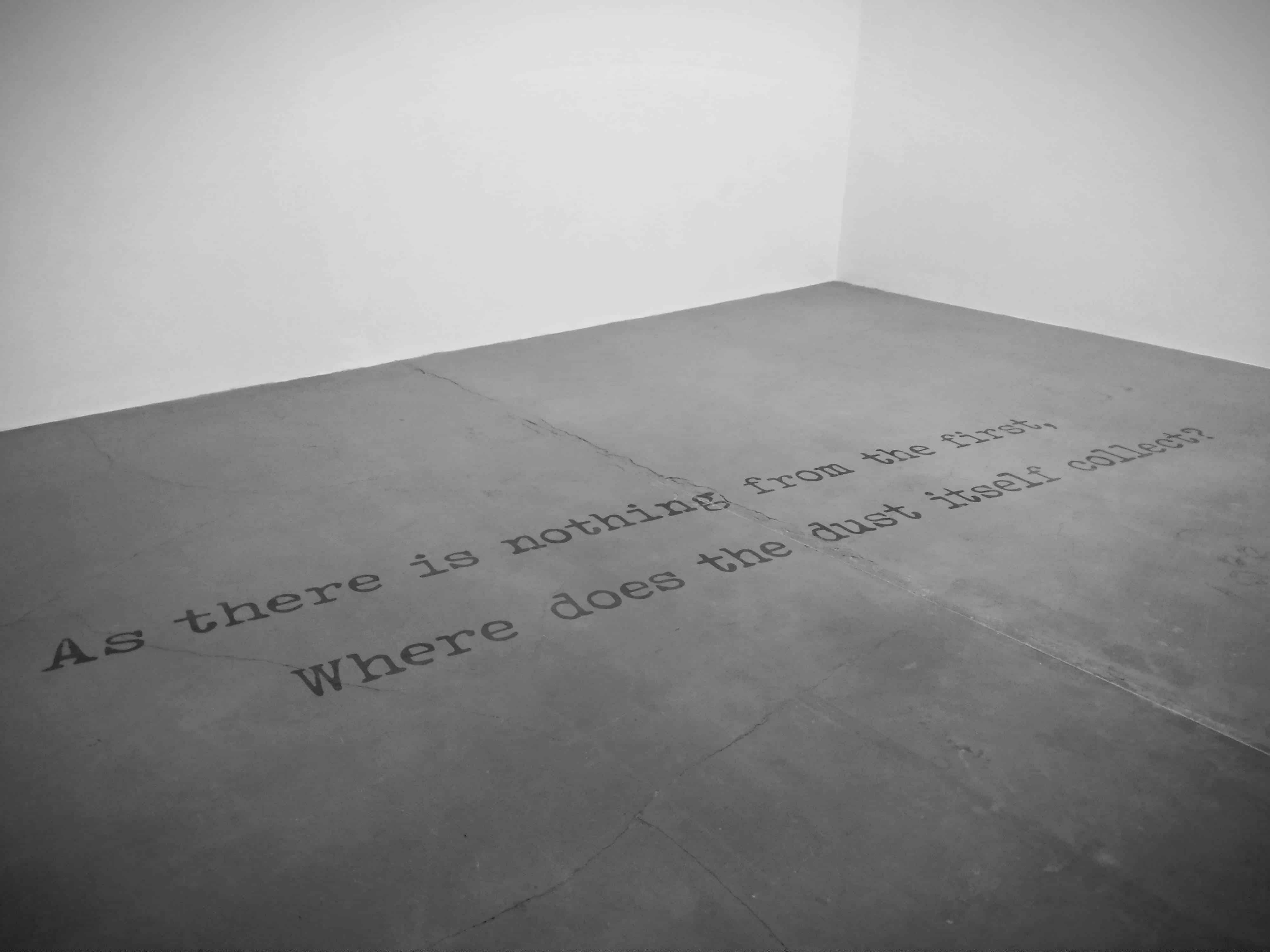

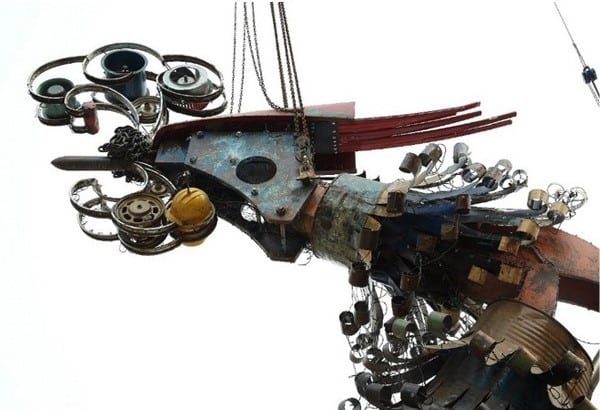

文明与社会:《烟草计划》《何处惹尘埃》《凤凰》《木林森计划》《蜻蜓之眼》

在这一组作品里,徐冰用自己独特的方式,开始在他的艺术创作中融入对于人类文明发展与社会进步的思考。其中颇具代表性的几件作品,所关心的主题都不大相同,不过足以反映出徐冰对于艺术与社会关系所进行的探索。

这次在UCCA展出的所有作品中,《烟草计划》毫无疑问是气味最为浓郁的一件作品——稍走近一点就会闻到扑鼻而来的香烟味道。这是徐冰还在美国时创作的一系列作品,创作的起因是徐冰在杜勒姆城的一段经历。烟草这个材料本身十分特殊:它很当代,是消费文化的重要载体,是彻彻底底的“寻常物”;它又很传统,烟草的种植历史悠久,它是全球化进程的重要见证者,是贸易航线上的重要商品之一。同时,它还与教育(杜克家族靠烟草起家,捐资建立了杜克大学)和医疗(烟草有害身体健康,徐冰的父亲就死于吸烟引起的肺癌)有着微妙而复杂的关系。徐冰在他的《烟草计划》中一直想要为烟草所承载的这些社会关系寻找一个出口,这些作品大多并不复杂,不同文化之间的重构与历史事件的重组是主要的创作方式。而后徐冰主持开展的《木林森计划》,则进一步消解了艺术创作本身的艺术性,反而关注于艺术可否与社会产生一种更加积极的关系,为当代艺术向外寻求更加多元化的价值判断的标准。

相比之下,《何处惹尘埃》的创作手法就要简练得多。在我看来,它的艺术力量完全取决于观众对于9·11有多少个人的经验。徐冰想借此作品反思人类文明体系的构建,或许在他看来,一件事物在不断发展其力量的过程中,也积聚着消解自身的力量,一旦二者超出了某种微妙的平衡,事物便会走向毁灭。而“本来无一物,何处惹尘埃”两句佛教中的偈语,更为这件作品增添了宗教和宿命论的意味。这件作品在美国展出时遇到了一定的阻力,原因在于在美国的博物馆中展出人类遗体一直都是颇具争议性的行为,而徐冰所收集的尘埃中包含了9·11事件中死难者的骨灰,据说有博物馆工作人员因为其母亲的骨灰很可能在徐冰的尘埃中而拒绝展出这件作品——由此可见,这件作品的力度对于美国人和中国人而言是完全不同的。

《凤凰》是徐冰为数不多的公共艺术作品之一。这次在UCCA的展览中并没有把成品从今日美术馆搬过来,而是把重点放在了徐冰创作和搭建《凤凰》的影像记录,我觉得很有道理——这件作品的艺术价值并不仅仅在于那件成品,而很大程度上在于它所涉及的想法和创作的过程。用建筑废料做成一件装置,反过来放置于建筑本身之中,这本身就是颇具反思性的做法,它直指与现代化进程相伴而来的种种问题:现代化的进程太快,我们是否为其付出了代价?而《凤凰》在搭建过程中所经历的波折更增加了这件作品所承载的含义:艺术对社会的反思应当深入到什么程度?同样地,徐冰在这里没有给出他自己的答案——或者说,这件作品本身就是他的答案。

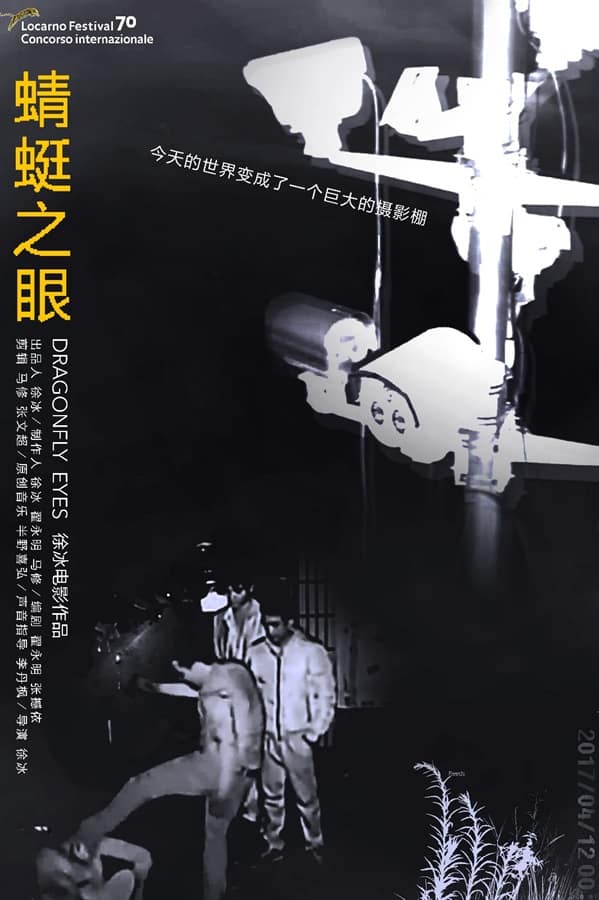

《蜻蜓之眼》是徐冰最新的创作成果,也是他第一次尝试用电影的方式呈现一件作品。这部影片所探讨的话题具有很强的当下性,徐冰完全用监控影像拼接成一部长片,并借用这些片段为观众讲述了一个连贯的故事。在我看来,徐冰在这里所采用的监控视频和在《地书》中所采用的标识符号实际上有异曲同工之处:这两种材料都是开放的,都是随着当代社会的发展在不断扩展的,人们都没有想过连贯地运用这两种材料,使它们能够建构起属于自己的一套话语体系。

如果只是用评价电影的标准来评价《蜻蜓之眼》,那么它无疑是失败的——故事杂乱而荒诞,完全靠旁白过渡,“形式大于内容”的评价倒是恰如其分。但毕竟这不是一部院线电影,这种形式与内容之间的错位反而给观众的思考留下了空间:谁能想到这些监控视频是完全可以通过公开渠道获取的?我们每个人岂不是正如同影片中出现的角色一样,都是被“蜻蜓之眼”注视着的普通人?现代社会中的我们是否正处在关于身份认同和道德认同的困境?这些可能都是徐冰想要抛给观众的问题。

但另一方面,在我个人看来,用一个连贯的故事把这些监控视频的片段人为地“串联”起来其实有些多余了。徐冰的本意可能是想表明,正如这些片段串联成一部电影一样,人类的历史也是用这些片段串联起来的。但是,这些监控视频本身的力量并非在于它们的叙事性而是在于它们的真实性,当前者的力量被放在一个非常重要的地位上的时候,后者的力量就不可避免地被削弱了。所以相比之下,相比同样是用视频拼接起来的长片《浮生一日》,《蜻蜓之眼》似乎欠缺了一点感染力,换句话说,也就更“不像一部电影”。

另一种“思想与方法”:《在美国养蚕》《一个转换案例的研究》

在UCCA此次的展览中,有几件作品似乎显得与展厅中的其他几件作品有点格格不入,主要是“动物系列”中的几件作品。毕竟你很难想象,看上去温文尔雅、时常搞点文字创作的徐冰,怎么可能做出这么前卫的作品来?这些作品和徐冰的身份之间仿佛有一种先天的矛盾,它们是“不折不扣”的当代艺术,和其他画廊里的那些不知所云的当代艺术没什么两样,可从风格上来看这又完全不像是徐冰的艺术。为什么会产生这种反差呢?

我们必须认识到的是,任何一个展览都只能反映一位艺术家创作历程的一个侧面,或者说我们能看到的东西是策展人和艺术家想让我们看到的东西。在UCCA举办的这次展览,或者说在国内举办的徐冰个展,更多地关注于他在东西方文化、传统与当代关系上所做的探索,而常常刻意略过徐冰在美国创作的一些作品,这一方面使中国的观众能够相对更加容易认识、理解徐冰的“思想与方法”,另一方面也于中国的政治和文化语境有着密切的联系。

而徐冰还有另一种“思想与方法”,他也曾采用一些更加激进的手法进行艺术创作。《一个转换案例的研究》就是一个典型的例子。这件作品在纽约古根海姆美术馆展出的时候,计划是把两头活猪牵到美术馆里,却引发了动物保护组织的一次网上签名活动,认为用这种方式限制两头猪的自由是不人道的。最终这件作品未能按照预期的方法在博物馆中进行呈现,徐冰在原来放置作品的位置放了两块黑色的显示屏,表达他对这一行为的态度。

同时,他的一些作品在中国并不是十分出名,我们却从中窥见他在创作中激进尖锐的一面。例如徐冰在美国时曾和艾未未合作创作了一件名为《Wu街》的作品,两人从垃圾堆里发现了一幅抽象画,将它的图片与杂志上的一篇文章和一个伪造的名字拼凑在一起,将翻译后文章寄给当时在中国颇有声望的《世界美术》杂志,并最终成功被杂志发表,这一系列过程被徐冰、艾未未两人以《Wu街》命名呈现在美术馆里。徐冰以颇具创造性的方式,直指当代艺术在跨文化交流过程中存在的误解(与“Wu街”谐音)和无意义的艺术批评。从这个意义上说,徐冰能在当代艺术的话语内外游刃有余,也足见其智慧过人之处了。

![]()

艺术对整体人类文明进程而言是补充人类以理性、逻辑、思维为主导来推进文明的方式中的不足。艺术家必须做出超越于现有概念、现有知识范畴的东西,简单说应该是前所未有的。

——徐冰

最后,让我们回归艺术家本人:徐冰是一个怎么样的人?

评价一个人从来都是要冒很大风险的,评价一个艺术家已不是一件容易的事,评价一个我不熟识的艺术家就更是如此。不过这两个月的时间里,我倒是接触了不少和徐冰有过共事经历和紧密关系的人,也多多少少了解了徐冰本人的一个侧面。

首先,徐冰绝对有很严重的强迫症,或者说他是一个十足的完美主义者。这不仅体现在他即使在展览开幕之后还会不断对作品展出的方式提出修改的意见,还包括他不能容忍他的作品出现哪怕一点微小的瑕疵,这对于他本人来说可以说是对艺术一丝不苟的追求,但对于布展方而言简直就是噩梦。

其次,徐冰是一个非常勤奋、非常有章法的人。从他的作品也可以看出,徐冰在创作时绝对不是天马行空异想天开,而是将一个想法不断打磨成形,在找到合适的材料时才把作品创作出来,这也赋予了徐冰的作品一种独特的匠气,比起当代艺术家的创作倒更像是中国古代文人墨客的作品。

此外,徐冰是少有的承认文革经历对其正面影响的艺术家,而这对于中国当代艺术家而言常常是唯恐避之不及的。徐冰对于“毛”多多少少有点崇拜心理,尽管他从未明说,可他在创作和访谈时还是会流露出来(例如《毛主席语录》在他作品中曾多次出现),这也使得他在思考传统与当代关系的时候,与“85新潮”中的其他艺术家有着全然不同的视角:前者是继承的、重构的,后者是反叛的、破坏的。

不过无论如何都不能否认的是,徐冰作为一名艺术家是极为出色的。他的很多作品所采用的转换手法,是常人从未想到过也未曾尝试过的。我时常想,在艺术的叙事终结之后,或者说是在彻底剥离了审美取向之后,当代艺术的价值应当在何处?我想徐冰的艺术创作为每一位观众、也为中国的当代艺术界提供一个很好的答案:艺术家是我们当中感知力最敏锐的一群人,他们捕捉社会生活中未曾被注意到的或者被刻意忽视的事物,并通过某种媒介将其具体化,从而为人类文明提供一种重新认识世界、思考世界的方式——这就是艺术的过程。

* * *

这篇并不严肃的展评前后拖了一个月才完成,也算是了却了我的一桩心事。能有机会参与徐冰的展览和主题研讨会是我的幸运。感谢UCCA。